フィンガーライム !!

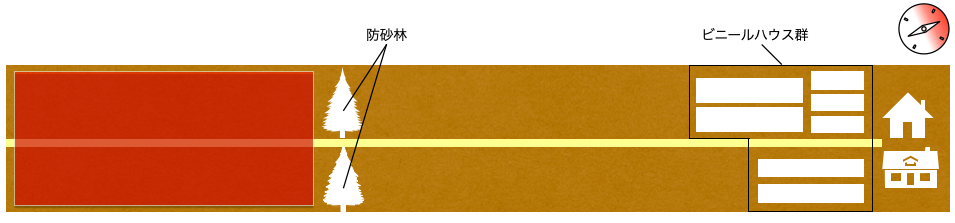

ハーブ約20種類を栽培する傍ら、千葉県白井市の畑にフィンガーライムを1本植えてみました。畑を図にすると、今回植え付けた場所はこちらの赤いエリアになります。

フィンガーライムは寒さに弱いので、北風を防げる防砂林のすぐ近くに植えました。

ちなみに僕が農業を始めたきっかけや、ハーブの栽培についてご興味ある方は、以下のリンクから前回の記事に飛んで覗いてみてください。

フィンガーライムとは何か

フィンガーライムは、果樹栽培シーンにおいて数年前から盛り上がってきたものの一つであり、まだまだ国内では栽培に関する情報が少ないフルーツです。専門的に栽培している業者さんも少なく、栽培方法も手探りな状況なようです。この節では、フィンガーライムについてざっとおさらいしておきましょう。

森のキャビアと呼ばれる果肉

指のような見た目をしていて、爪やナイフで割ると、中からプチプチした果肉が出てきます。これがキャビアに似ていることから、「森のキャビア」と呼ばれているようです。

接木苗の購入元

今回は長野県の生産者「フィンガーライムジャパン」さんに直接コンタクトを取り、接木2年生苗を購入しました。価格は送料込みで¥20,000-でした。1年生だとこの半額くらいでした。

基本メールでやりとりしたあとに、指定金額分を振り込み、着払い配送です。より利便性を求めるなら、フィンガーライムジャパンさんが直接卸している楽天市場の園芸専門店かAmazonの出品者で購入することをお勧めします。(必ずフィンガーライムジャパンさんが卸していることを確認してください。)

フィンガーライムは品種がたくさんあり、果肉が緑色や黄色、赤いものまでさまざまあります。それゆえ品種が定かでないまま市場に流通しているのが現状で、ネットで果肉がピンクの苗木を購入したのに、3年後に収穫して実を割ったら緑色だった!なんてこともしばしば。

フィンガーライムジャパンさんは、オーストラリアの生産者から許可を得て苗木を繁殖し、品種確定済みの苗木のみを販売しています。

フィンガーライムの品種間違いや苗の選び方などを分かりやすく解説している記事があるので、興味のある方は下のリンクから覗いてみてください。

みんな!騙されないようにね!!

露地植え作業

実際の露地植え作業を撮影した写真とともに見てみましょう。

まずは土壌を整える

雑草がたくさん生えているのであらかた取り除きます。

数年前に祖父が農業を引退して以来、雑草が生えたらトラクターで土を起こし、また生えたら土を起こしといった具合に整備してきたので、耕作放棄地ではありません。が、土壌はやや酸性に傾き、土中の有機物が少なくなっていると推測されます。土はフカフカで排水性は悪くないのですが。

簡単な土壌改良として、やや分解が遅い(長い間堆肥として機能する)バーク入りの腐葉土と、有機石灰を用意しました。なたね油かすは元肥として使います。有機肥料に対する執着(化成肥料に対する嫌悪)は今のところありませんが、現状土中の有機物の少なさを考慮してこんな布陣になっています。

植え付け

植え付けする中心から半径1m、深さ60cmの領域をスコップでひたすら掘っていきます。この瞬間が「ああ、農業。自然とともに生きている」と感じます。

掘り返した土に有機石灰と腐葉土を混ぜ込みます。

油かすを元肥として使用する場合は、土中の根っこに直接当たると良くないので、掘った穴の最深部に油かすを分量通り蒔いて軽くすき込みます。そして厚さ20~25cmの土を被せ、その上にポットから外した苗木を置きます。

新芽が成長し始める時期なので、根っこはいじらずに植えました。良い苗だなあ。

この植え付けるタイミングで「コガネムシの幼虫」を防除するための顆粒を土中にまきます。(後述)

苗木を置いて土を被せます。水はけを考慮して深植えになりすぎないよう注意しつつ、根本を少し小高く盛りました。雨で根が露呈しないように何回かに分けて潅水し、表面の土が定着するように仕立てました。

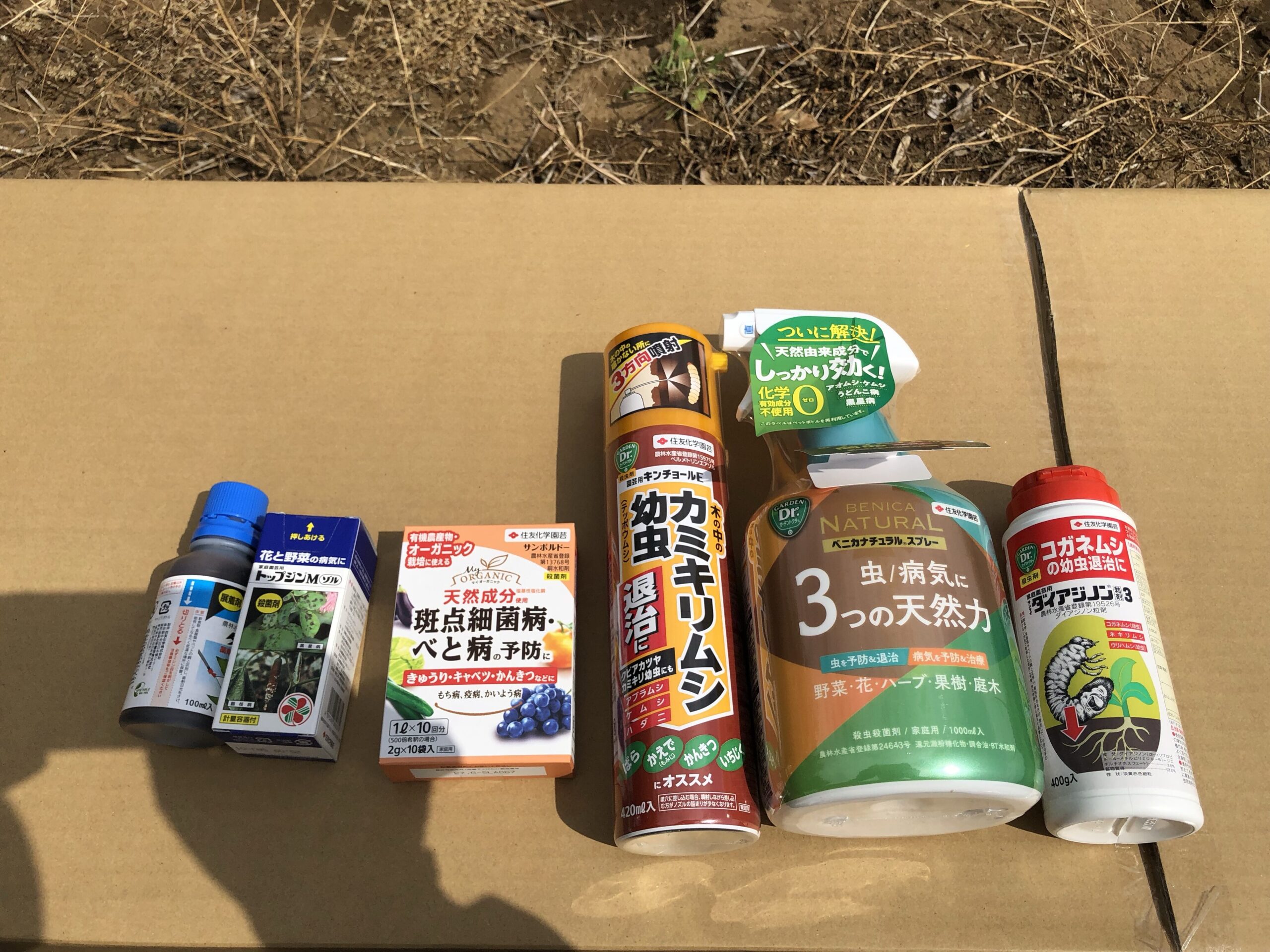

使用した農薬

かんきつ類も例に漏れず、病害虫に冒されます。露地栽培ならなおさらです。

画像右から

- ダイアジノン粒剤3 (コガネムシの幼虫防除)

- べニカナチュラルスプレー(ケムシ類、アブラムシ等防除)

- 園芸用キンチョールE カミキリムシの幼虫退治に(カミキリムシに幼虫が出たら使う)

- サンボルドー(そうか病、かいよう病予防)

- トップジンM(灰色かび病)

一番左は、薬を葉面に定着させる展着剤(のり)の「ダイン」です。(「グラミンS」も使用してみました。使用感はどちらも変わらずでした。)

なるべく減農薬で安心して食べられる果実を作りたいのですが、病気や害虫に冒されては元も子もないのでしっかり対策していきたいです。そもそも用法と用量を守れば、国内に流通している農薬はほとんどが安全です。

問題は、化学的な農薬は土壌を改善する力がないことと、昆虫をはじめとした自然環境に悪影響を及ぼす可能性があることだと思っています。

今回は、なるべく自然に優しい農薬を選んだつもりです。以下購入リンクを貼っておくので、ご参考までにどうぞ。

もみがらマルチと支柱

植えた後、周りから出現する雑草問題についてかなり悩みました。ビニールのマルチは土中に分解されず、雨風に晒されてボロボロになると回収が大変なので却下。背丈の低い緑肥であるクローバーやヘアリーベッチが有力手段でしたが、植えたフィンガーライムの接木苗がそもそもまだ低木なので、生育の競合になるかもしれないと思い却下。

考えた末、もみがらマルチにしました。もみがらはC/N比75程度(分解されやすさを示す値。動物の糞などは6~15くらいで20以下は分解されやすいとされる。75は非常に分解されにくい。)なので、何年経っても分解されずに残り、かつ土中にすき込めば土壌の排水性が上がり、良い微生物の住処になります。

千葉県の地元地域は米農家さんが多く、知り合いを頼ってもみがらをフレコン2つ分で150kgほど分けてもらいました。これがあと100杯分くらいストックしてあって、いつでも好きなだけ持っていっていいよとのことで、ありがたい話だなと思います。

もみがらを厚さ5~6cm、半径2mくらいに敷きました。マルチは日光を遮断することで雑草の発芽を抑えます。そのマルチをもみがらで行うことで土表面の水分の蒸発を防ぎ、夏場の水切れを防止するとともに、冬は地温の低下を軽減してくれます。

フィンガーライムは-2℃くらいまで耐えられる耐寒性があるそうですが、霜にあたると枯れる可能性が高いので、越冬するには対策が必要です。

今年の冬はもみがらマルチと、苗木全体を不織布で覆って冬の準備をしたいと思います。

越冬対策をしなかった場合はどうなる?

不織布で覆うなどの越冬対策をしなかった場合、どうなるのか実験してみました。その結果を公開しています。

今後の展望

ゆくゆくは自分のお店で使うジントニックに、フィンガーライムの果肉を使用するつもりで栽培をはじめました。

僕が開くお店についてはこちらをご覧ください。

フィンガーライムの果肉は組織が丈夫で、噛んでプチっと破裂させるまで香りも味も出ません。それゆえ、バーテンダーがカクテルに使用し始めたり、和食を出すお店で寿司に添えたり、レストランでサラダやカルパッチョに添えられたりしています。

2年目、3年目と接木で繁殖していき、収量が増えたらバーテンダーやシェフの方々に無料で使っていただき、もし好評であれば卸販売という形で出荷できたらいいなというふうに思っています。

フィンガーライムは料理やお酒と組み合わせることで最大の価値を発揮することができると考えているので、バーテンダーやシェフといったプロの手がかけられることを僕は望んでいます。(よって小売りは今のところ考えていません。)

この記事を読んでくれている皆様のもとに、僕が作ったフィンガーライムが載った素晴らしい一皿、一杯が提供される日を楽しみにしています。

(この記事ではアフィリエイトリンクを使用しています)

~~フィンガーライムを知ったきっかけ(余談)~~

フィンガーライムを知ったのは、この記事を書いているたった1ヶ月前、2023年3月のことです。野沢温泉スキー場で一緒に働いた嬬恋村の兄貴「しゅうへいくん」に教えてもらいました。

彼と彼の妹さんのあゆみさんは、2023年4月に合同会社CULTIVATEを設立、ベリー農家に転身し、ついこの前初年度のいちごの定植を終えました。(僕も手伝わせていただきました。)

ブログや僕のメディアによく登場する「しゅうへいくん」。Mikkeller(僕の勤務先のビアバー)に行ったことがある方なら、今後彼らと接点を持つことになるかもしれません。詳しくは僕から言えないので彼らからの続報をお待ちください!

コメント